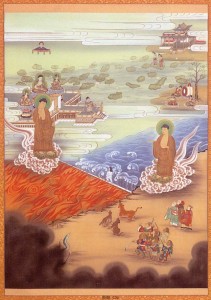

浄土門の門徒にとっておなじみの二河譬白道がある。善導大師の『観経疏』に説かれる火の河と水の河の間の細くて一筋の白い道を歩む念仏の行者の話である。

これは釈尊の発遣と阿弥陀如来の招喚を喩えた話であるが、この譬喩に全分他力の本願力の道と、雑行雑種の自らの善を回向しなければならない二種があると見られたのが法然聖人の醍醐本『三心料簡事』であった。

この書は大正6年に京都醍醐三宝院で発見された書である。

さて、『教行証文類』で引文されるこの譬喩を求道のプロセスとして説く善を奨める団体があるらしい。この団体の教祖は『観経疏』も『教行証文類』も読んだ事がないとネットで揶揄されているのだが、この教団からの脱会者が語る教義を仄聞するに三願転入というプロセスを説くとのことだ。

このプロセスを説くことは、ある意味で理解できるのであるが、この教団では「一切衆生 必落無間」と死後の恐怖を煽り、その恐怖から逃れる為に信心決定という絶対の幸福なるものの獲得を煽動するのである。その絶対の幸福という妄想を彼の教団では「善のすすめ」と称して金銭を集め、教団維持と教祖一族の栄耀栄華の資としている。本物を知らない人は偽物に騙されるのは古今東西にあることだが、「真仏土文類」の「真仮を知らざるによりて、如来広大の恩徳を迷失す」の文を、仮から真に入ると教えているに至っては噴飯物である。仮はどれだけ経っても仮である。

そのようなわけで、仮の白道の譬喩と真のご法義による譬喩の領解の違いを、『三心料簡事』を元に梯實圓和上のお示しに窺ってみる。

回向発願心釈

第一釈

「三には回向発願心」と。 「回向発願心」といふは、過去および今生の身口意業所修の世・出世の善根と、および他の一切凡聖の身口意業所修の世・出世の善根を随喜せると、この自他の所修の善根をもつて、ことごとくみな真実の深信の心中に回向して、かの国に生ぜんと願ず。ゆゑに回向発願心と名づく。(化巻で引文)

第二釈

また回向発願して生ぜんと願ずるものは、かならずすべからく決定真実心のうちに回向し願じて、得生の想をなすべし。 この心深信せること金剛のごとくなるによりて、一切の異見・異学・別解・別行の人等のために動乱破壊せられず。 ただこれ決定して一心に捉りて、正直に進み、かの人の語を聞きて、すなはち進退あり、心に怯弱を生ずることを得ざれ。 回顧すれば道より落ちて、すなはち往生の大益を失するなり。(信巻で回向の主体を如来として引文)

{中略}

二河白道譬喩

二河白道

また一切の往生人等にまうさく、いまさらに行者のために一の譬喩を説きて、信心を守護して、もつて外邪異見の難を防がん。

何者かこれなるや。 たとへば、人ありて西に向かひて百千の里を行かんと欲するがごとし。 忽然として中路に二の河あるを見る。 一にはこれ火の河、南にあり。 二にはこれ水の河、北にあり。 二河おのおの闊さ百歩、おのおの深くして底なし。 南北辺なし。

まさしく水火の中間に一の白道あり。 闊さ四五寸ばかりなるべし。 この道東の岸より西の岸に至るに、また長さ百歩、その水の波浪交はり過ぎて道を湿し、その火炎また来りて道を焼く。 水火あひ交はりて、つねにして休息することなし。 この人すでに空曠のはるかなる処に至るに、さらに人物なし。 多く群賊・悪獣ありて、この人の単独なるを見て、競ひ来りて殺さんと欲す。 この人死を怖れてただちに走りて西に向かふに、忽然としてこの大河を見て、すなはちみづから念言す。

「この河は南北に辺畔を見ず。 中間に一の白道を見るも、きはめてこれ狭小なり。 二の岸あひ去ること近しといへども、なにによりてか行くべき。 今日さだめて死すること疑はず。 まさしく到り回らんと欲すれば、群賊・悪獣漸々に来り逼む。 まさしく南北に避り走らんと欲すれば、悪獣・毒虫競ひ来りてわれに向かふ。 まさしく西に向かひて道を尋ねて去かんと欲すれば、またおそらくはこの水火の二河に堕せん」と。 時に当りて惶怖することまたいふべからず。

すなはちみづから思念す。 「われいま回らばまた死せん。 住まらばまた死せん。 去かばまた死せん。 一種として死を勉れずは、われむしろこの道を尋ねて前に向かひて去かん。 すでにこの道あり。 かならず度るべし」と。

この念をなす時、東の岸にたちまち人の勧むる声を聞く。

「なんぢ、ただ決定してこの道を尋ねて行け、かならず死の難なからん。 もし住まらば、すなはち死せん」と。また西の岸の上に人ありて喚ばひていはく、「なんぢ一心正念にしてただちに来れ。 われよくなんぢを護らん。 すべて水火の難に堕することを畏れざれ」と。

この人すでにここに遣はし、かしこに喚ばふを聞きて、すなはちみづから身心を正当にして、決定して道を尋ねてただちに進みて、疑怯退心を生ぜず。

あるいは行くこと一分二分するに、東の岸に群賊等喚ばひていはく、「なんぢ、回り来れ。 この道嶮悪にして過ぐることを得ず。 かならず死すること疑はず。 われらすべて悪心をもつてあひ向かふことなし」と。 この人喚ばふ声を聞くといへどもまた回顧せず。 一心にただちに進みて道を念じて行けば、須臾にすなはち西の岸に到りて、永くもろもろの難を離る。 善友あひ見えて慶楽すること已むことなし。 これはこれ喩へなり。「合喩」

次に喩へを合せば、「東の岸」といふは、すなはちこの娑婆の火宅に喩ふ。

「西の岸」といふは、すなはち極楽の宝国に喩ふ。 「群賊・悪獣詐り親しむ」といふは、すなはち衆生の六根・六識・六塵・五陰・四大に喩ふ。 「無人空迥の沢」といふは、すなはちつねに悪友に随ひて真の善知識に値はざるに喩ふ。 「水火二河」といふは、すなはち衆生の貪愛は水のごとく、瞋憎は火のごとくなるに喩ふ。「中間の白道四五寸」といふは、すなはち衆生の貪瞋煩悩のなかに、よく清浄の願往生心を生ずるに喩ふ。 すなはち貪瞋強きによるがゆゑに、すなはち水火のごとしと喩ふ。 善心微なるがゆゑに、白道のごとしと喩ふ。 また「水波つねに道を湿す」といふは、すなはち愛心つねに起りて、よく善心を染汚するに喩ふ。

また「火炎つねに道を焼く」といふは、すなはち瞋嫌の心よく功徳の法財を焼くに喩ふ。 「人道の上を行きてただちに西に向かふ」といふは、すなはちもろもろの行業を回してただちに西方に向かふに喩ふ。「東の岸に人の声の勧め遣はすを聞きて、道を尋ねてただちに西に進む」といふは、すなはち釈迦すでに滅したまひて、後の人見たてまつらざれども、なほ教法ありて尋ぬべきに喩ふ。 すなはちこれを声のごとしと喩ふ。

「あるいは行くこと一分二分するに群賊等喚ばひ回す」といふは、すなはち別解・別行・悪見人等妄りに見解を説きてたがひにあひ惑乱し、およびみづから罪を造りて退失するに喩ふ。「西の岸の上に人ありて喚ばふ」といふは、すなはち弥陀の願意に喩ふ。 「須臾に西の岸に到りて善友あひ見えて喜ぶ」といふは、すなはち衆生久しく生死に沈みて、曠劫より輪廻し、迷倒してみづから纏ひて、解脱するに由なし。

仰ぎて釈迦発遣して指して西方に向かはしめたまふことを蒙り、また弥陀悲心をもつて招喚したまふによりて、いま二尊(釈尊・阿弥陀仏)の意に信順して、水火の二河を顧みず、念々に遺るることなく、かの願力の道に乗じて、捨命以後かの国に生ずることを得て、仏とあひ見えて慶喜することなんぞ極まらんといふに喩ふ。

http://wikidharma.org/4b9b14cfc63c0

醍醐本『法然上人伝記』三心料簡事に「白道事」という一節がある。

白道事、雑行中願往生心、白道 為貪瞋水火披損、以何得知、釈云 廻諸行業直向西方也云云。諸行往生願生心白道聞。次専修正行願生心名願力道、以何得知、仰蒙釈迦発遺指南(向?)、西方、又藉弥陀悲心招喚、今信順二尊之意、不願水火二河、念々無遺、乗彼願力之道、捨命已後得生彼国文、已下文是也。

正行者、乗願力道故、念不貪瞋水火損害、是以譬喩中云、西岸上有人喚言、汝一心正念直来、我能護汝、衆不畏堕於水火難云云。合喩中云、言西岸上有人喚者、即喩弥陀願意也云云。専修正行人不可恐貪瞋煩悩也。乗本願力白道、豈容被損火焔水波哉云云。

読下(林遊):

白道の事、雑行の中の願往生心は、白道なれども貪瞋水火のために損(ソコナイ)を披る。

何を以って知ることを得る。釈に「諸(モロモロ)の行業を回(向)して直ちに西方へ向かう」と釈すなりと云々。諸行往生の願生の心の白道と聞きたり。

次に専修正行の願生心のことをば願力の道と名づく。何を以って知ることを得る。

「仰ぎて釈迦発遣して指して西方に向かはしめたまふことを蒙り、また弥陀悲心をもつて招喚したまふによりて、いま二尊の意に信順して、水火の二河を顧みず、念々に遺るることなく、かの願力の道に乗じて、捨命以後かの国に生ずることを得」已下(以下)の文是なり。

正行の者は願力の道に乗ずるゆえに、貪瞋水火の損ずる害を受けず。是を以って譬喩の中に云う。

西岸の上に人ありて喚ばひて言はく、汝一心正念にしてただちに来れ。 我能く汝を護らん。 衆(スベテ)水火の難に堕することを畏れざれと云々。

合喩の中に云く、西岸上に人有りて喚ひて言くとは、すなわち弥陀の願意に喩う也と云々。

専修正行の人は貪瞋煩悩を恐るべからず也。本願力の白道に乗ぜり。

豈に(ドウシテ)火焔水波に損ぜられべけんやと云々

これによれば、法然は『観経疏』の廻向発願心釈に、雑行と組みあった諸行往生の願生心と、専修正行の願生心とが釈されているとみられていたことがわかる。すなわち二河譬のなかに白道を合法して「喩衆生貪瞋煩悩中、能生清浄願往生心也」(衆生の貪瞋煩悩のなかに、よく清浄の願往生心を生ずるに喩ふなり)といわれているが、この白道たる願生心のなかに、貪瞋水火のために損ぜられるものと、損ぜられないものとがある。

疏に「水波常湿道者、即喩愛心常起能染汚善心也、又火焔常焼道者、即喩瞋嫌之心能焼功徳之法財也」(水波つねに道を湿すといふは、すなはち愛心つねに起りて、よく善心を染汚するに喩ふ。また火炎つねに道を焼くといふは、すなはち瞋嫌の心よく功徳の法財を焼くに喩ふなりなり)といわれたものが前者である。この善心、功徳の法財を廻向して浄土に往生しようと願うことを、以下に「喩廻諸行業直向西方也」(もろもろの行業を廻してただちに西方に向かふに喩ふなり)といわれたのであって、これは、諸行往生の願生心をあらわしたものである。そしてこれは明らかに前述の廻向発願心の第一釈の善根廻向の願生心と対応しているといえよう。

次に疏に「仰蒙釈迦発遺指向西方、又藉弥陀悲心招喚、今信順二尊之意、不願水火二河念々無遺、乗彼願力之道、捨命已後得生彼国」(仰ぎて釈迦発遣して指して西方に向かはしめたまふことを蒙り、また弥陀悲心をもつて招喚したまふによりて、いま二尊の意に信順して、水火の二河を顧みず、念々に遺るることなく、かの願力の道に乗じて、捨命以後かの国に生ずることを得)といわれたものは、後者、すなわち専修正行の願生心をあらわしている。

ここでは白道を彼願力之道といわれている。すなわち願力の道が、清浄願往生心であるようなものが専修正行、すなわち本願念仏の願生心なのである。けだし釈尊の発遺と、「汝一心正念直来、我能護汝、衆不畏堕於水火之難」(なんぢ一心正念にしてただちに来れ。 われよくなんぢを護らん。 すべて水火の難に堕することを畏れざれ)という本願の招喚に信順して、本願力の白道に乗じて願生するものは、如来の本願が、行者の願往生心となっていくいわれがあるのである。

衆生の貪瞋煩悩中に、煩悩に汚されざる清浄なる願往生心が生じたといい、火焔にも水波にも損われざる白道であるといわれる所以である。それゆえ専修正行の人は、貪瞋煩悩を恐れることがないといわれるのである。

このようにみていけば、諸行往生の願生心は破損するが、専修正行の願往生心は破損することなく金剛堅固であるといわねばならない。疏の廻願心の第二釈において作得生想の願生心を「此心深信由若金剛、不為一切異見異学別解別行人等之所動乱破壊」(この心深信せること金剛のごとくなるによりて、一切の異見・異学・別解・別行の人等のために動乱破壊せられず)といわれたのも、この心が、如来の本願を体としているものだからである。

親鸞が第二釈の文を「又廻向発願(願)生者、必須決定真実心中廻向願、作得生想」(また回向発願して生ずるものは、かならず決定して真実心のうちに回向したまへる願を須ゐて得生の想をなせ)と訓読し、如来廻向の願生心とみられたのも、法然のこの釈意を展開されたものといえよう。

『法然教学の研究』(梯實圓)P.304~

ここから本文

二河白道の譬喩は、『観経疏』回向発願心釈にある有名な譬喩である。

この回向発願心は二重構造をしていると見られたのが法然聖人と親鸞聖人であった。

回向発願心釈の第一釈では、過去現在のあらゆる善根を回向せよとある。

そして、その所修の善根をを、ことごとくみな真実の深信の心中に回向することで浄土へ生まれると願えとある。

第二釈には、決定真実心をもって回向し、「作得生想」(得生の想をなすべし)とあり、この金剛のような信を持つことによって、他力の教えと異なる人たちによって信心が乱されることはないとある。

この回向する決定真実心を阿弥陀如来の真実の心と解し、如来より回向される真実の心をもちいて往生できると思えという意味に取られたのが親鸞聖人であった。

ゆえに、回向しなければならない善を説く回向発願心釈の第一釈は『教行証文類』の真実の信を顕す「信巻」では引文されておられない。浄土真宗は行者からは不回向の法であるからである。

そして、第二釈の漢字の訓点を、「また回向発願して生ずるものは、かならず決定して真実心のうちに回向したまへる願を須(もち)ゐて得生の想をなせ。」と、阿弥陀如来から回向された真実心をもちいるとされている。

須という漢字を「すべからく~すべし」と読まずに、必須と熟されるように「須いる」と読まれたのである。

このように引文されたことから窺えることは、親鸞聖人は三心料簡事の「白道事」にあるように、白道の譬喩には自力の諸行と弘願他力の二種類の法門が説かれていると領解されたからであろう。

ゆえに、火焔や水波に破壊される自力諸行の回向発願心を顕わす第一釈は、真実を表す「信巻」ではなく、「化身土巻」で引文されておられるのである。

このことは『二巻鈔』の、

「白道四五寸」といふは、

「白道」とは、白の言は黒に対す、道の言は路に対す、白とは、すなはちこれ六度万行、定散なり。これすなはち自力小善の路なり。黒とは、すなはちこれ六趣・四生・二十五有・十二類生の黒悪道なり。

「四五寸」とは、四の言は四大、毒蛇に喩ふるなり。五の言は五陰、悪獣に喩ふるなり。

「二巻鈔」

で、白道中に、「六度万行、定散なり。これすなはち自力小善の路なり」があると示されていることから窺えるのである。

なお、釈尊の発遣を順とされ阿弥陀如来の招喚を信とされ、これを「信順」とされていることは、『二巻鈔』の

【83】 「仰いで釈迦発遣して、指へて西方に向かへたまふことを蒙る」といふは、順なり。「また弥陀の悲心招喚したまふによる」といふは、信なり。「いま二尊の意に信順して、水火二河を顧みず、念々に遺るることなく、かの願力の道に乗ず」といへり。

「二巻鈔」

から判る。このことから、

「中間の白道四五寸」といふは、すなはち衆生の貪瞋煩悩のなかに、よく清浄の願往生心を生ずるに喩ふ。

という「清浄の願往生心」は、「かの願力の道に乗」じた願生心であって、火焔にも水波にも損われない信順であるといわれるのである。これが「衆生の貪瞋煩悩のなかに、よく清浄の願往生心を生ずるに喩ふ。」といわれる、本願力に信順する願往生の信心である。

このように「かの願力の道」の本願力が行者に届いている姿が願往生心の信心であるから、信心の体は本願力なのである。

それゆえ正行のなんまんだぶの行者は、貪瞋煩悩を恐れることがないといわれるのである。

それを端的に『一念多念証文』で、

「凡夫」といふは、無明煩悩われらが身にみちみちて、欲もおほく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおほくひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえずと、水火二河のたとへにあらはれたり。

かかるあさましきわれら、願力の白道を一分二分やうやうづつあゆみゆけば、無碍光仏のひかりの御こころにをさめとりたまふがゆゑに、かならず安楽浄土へいたれば、弥陀如来とおなじく、かの正覚の華に化生して大般涅槃のさとりをひらかしむるをむねとせしむべしとなり。

[一念多念証文]

と、述べておられるのがそれである。

二河譬の白道を、まるで求道のプロセスであるかのように説く人がいるが、『教行証文類』で説かれる白道の譬喩は本願力回向を顕わしているのであって、求道のプロセスを顕わしているのではないことが、これでよく判るであろう。

真実の求道は因位の阿弥陀如来がなされたのであって、末世の愚劣な凡夫が口にするような言葉ではないのである。